(2023/02/08にMLに発信した文面を組合ニュースにしておきます)。

2023/01/31勤務時間管理の提案に対する執行部の方針を決めました。

以下の執行部の方針の通りです。

とりわけ運用上の問題にはいろいろ具体的疑問をだしていただけると幸いです。

結局のところ、運用上いろいろ歯止めをかけておくのが制度を暴走させない要だと思いますので、いろいろな懸念を出していただけると幸いです。

【例】

「例えば現在1 限の授業に間に合うように出校すると、特急富士回遊3 号で8 時54 分に都留文科大学前着となる。それから大学の教室まで行くと、例えば2101 で授業するために、教務によってカギを取り、それから教室に行くまでで10 分は必要であり、印刷物の準備でもあれば、9 時10 分に教室に滑り込むのがギリギリである。それからPC を立ち上げて、オンライン登録をしようとしたとしてすでに授業時間に突入しているであろう。つまり1 限の授業で大学に着いてからオンライン登録をした場合、授業開始後になる可能性がかなり高くなる。勤務時間管理をされた場合、それは遅刻扱いとなるのであろうか」(伊香「勤務時間のオンライン登録についての意見」2022/01/31-当局に提出)。

(注:この問題については執行部でも一定の見解を持っていますが当局とは討議していません-もっとも上記のオンライン登録はCSを前提にしていた当初の提案で、いまの提案タッチオンタイムではないことは申し添えておきますが、似たような問題=裁量労働制の特性に関わる問題を孕んでいます)。

執行部の方針 2023/02/07執行委員会決定

・今回2023/01/31の当局案は、組合から提起しているエクセル方式も併用を認めているのでとりあえず受けいれる。

・その上で具体的な運用方法をどうするか、以後組合と協議しながら進めることを申し入れた上で、具体的な運用方法を労使で考える、結論が出なかったら導入を急がないというスタンスをとる(新年度からは、少なくとも裁量労働制労働者には導入させないというニュアンスが強い)。

・以上を組合員に表明し意見を募る。状況を見て、必要だったら臨時総会を開催する。

これまでのところわかっている当局の方針

【2023/01/31回答書より】

(A)出校日であるか否かにかかわらず実際の勤務状況が正しく把握できる方式で行う必要がある

(B)労働省令も労働時間の把握に客観的な方法その他適切な方法によることを求めていることから、勤怠管理システムの導入を先に提案した

(C)勤怠管理システムの導入については、令和5年4月からの運用を予定する。

(D)専任教員で勤怠管理システムの利用ではなくエクセルシートを使用したい方は、基準となる提出様式を示し、勤務の実績を各自で作成し毎月提出することも可能。

(E)職員及び非常勤講師については勤怠管理システムにより勤務時間の把握を行う。

(F)専任教員の中で勤怠管理システムの利用を希望する場合はシステムにより把握する。

(G)休日における研究、教育業務にあたった場合、他の日を代休とすることは基本的に問題ないと考えるが、休日の勤務について指示、命令があるなどの前提が必要である。

───────────────────────────────────

【2022/12/06 予備交渉での説明より】

・現在、勤務時間管理ができていないのは違法状態であり早急に整備すべき課題である。

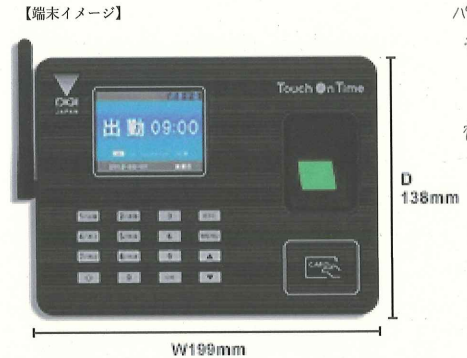

・組合からはエクセルでやる方法を提案しているが、事務局では勤怠管理システムの「タッチオンタイム」の導入を考えているので説明する。

・打刻の方法がICカードの職員証を使う(新たに整備する必要がある)。

・端末に出校するときにタッチ、退校するときにタッチする。

・パソコンやスマホからでも打刻ができる。学外からでも出退勤の打刻ができるシステムである。またパソコンの起動時、終了時に打刻を自動的にするようにもできる。

・打刻さえすれば出退勤の管理ができ、教職員に手間がかからない。

・非常勤講師は現在控室にある出勤簿に捺印してもらっているが、やはりICカードによる出勤時・退勤時の打刻によりその手間が省ける。印鑑を忘れたり、持っていても押し忘れるケースがあるが、入り口で「ピッ」とタッチしてもらえばすむことになる。カードになればお財布などに入れて持ち歩けるので簡便である。

・端末に1ヶ月間試用期間があるので、職員、及び教員にも協力してもらい、数名で実験的に使用し使用感を試してみたい。その後、事務局の職員から導入し、可能であれば本年度内に導入をしたい。

・(職員の)時間外の集計は紙ベースで出してもらって月末に一個一個入力して集計するという処理をしているのだが、このシステムを使うと自動的に処理がなされる。

・労働時間の月の上限に近づいてくると警告がでるなどの機能もあり、労働時間の把握がしやすくなる。現況では休暇も手で集計しているが、有給休暇など休暇の管理も簡単にできるようになる。

・教員に関しては、来年度2023(令和5)年の4月からできれば導入したい。

組合から行っていた提案(2022/09/15)

2022/09/15に使用者側に提示した勤務時間管理案

4月に前期分6ヵ月、また10月に後期分6ヵ月の勤務パターンを各自作成し、提出。パターンは月曜から金曜の出校日3日のうち授業日および会議日については、一律1限から5限の時間帯を勤務時間として届け出ることとする。現実に出校する時間帯とのズレは問わない。

出校日以外の2日間については、各自勤務時間のパターンを設定する。

有給などを使用して勤務日を休業した場合は、その届に基づいて事務において勤務実績表を修正する。

週40時間以上の研究・教育業務がある場合は、その超過時間を適宜記入すること。

祝祭日・土日の休日に研究/教育活動をした場合は、勤務パターンに変更があったことを翌月末までに、事務に報告し、勤務記録を事務において修正する。またその分を翌週以後の出校日以外に代休を取った形で処理し、残業代等が発生しない形とする。代休はその分を年度内のいずれかの平日に割り当てることを可能とする。

勤務実績表に基づき、残業(超過勤務)がある者については、事務局において業務過重の実態を把握し、学内業務負担などについて適切な配慮を行う。

勤怠管理問題の目的をはっきりする。目的は教職員の過重労働の管理による健康面でのチェックであり、「どこで何をしているか」を使用者が把握することではない。

これまでの経緯

・裁量労働制における勤務時間管理については、公大連(公立大学教職員組合連合会)での情報から、その必要性を組合から使用者側に団体交渉で折に触れ訴えていた(2019年頃から)。

2022/01/19 予備交渉時に突然、勤務時間オンライン登録について使用者側が提案する。

オンライン上の「Campus Square」のタイムカード機能を使って、教員の出校・退校時の勤務時間管理をしたいということでした。使用者側からの意向としては「3月までに試行的に行い、4 月から正式運用したい」ということが表明。

2022/02/02 組合から使用者への申入書。勤務時間管理導入の必要性は認めながら、運用の検討が不十分であることから「3月まで試行的に行い、4月から正式運用」はやめるように申し入れる。あわせて伊香委員長の意見書「勤務時間のオンライン登録についての意見」を提出。

2022/06/07 組合から裁量労働制をとる都立大学の勤務時間管理表を参考資料として提出。

2022/06/26 組合総会準備会にて組合員にこの問題を説明。

2022/07/01 組合から申入れ「勤務時間管理問題についての当面の進め方についての申し入れ」。この間の経緯を整理するとともに、非組合員もいることから教授会でこの件について説明することを要請。

2022/07/06 教授会で横瀬総務課長が都立大学の勤務時間管理表をもとにした本学の勤務時間管理表「裁量労働勤務者の勤務の割振り兼活動予定」について説明する。教員数名から意見が出される。

2022/07/20 組合総会で本件における組合の基本的取り組み姿勢を承認。「使用者側による労働の勤務時間管理は必要なものと認めている。勤務時間管理が教職員の真の意味での働き方改革につながる、意味のあるものにすべく、今後、労働者の負担にならない実質的な勤務時間記録に向けて使用者側と協議してい」く。

2022/09/15 予備交渉において、組合側から勤務時間管理案を提案(前述)。伊香前委員長の提案がベース(「前執行委員長伊香からの申し送り」による)。

2022/09/28 組合MLにて、09/15の予備交渉における提案を広報。

2022/12/06 予備交渉。組合から申し入れていた勤務時間管理案にいっさい回答せず、一方的に勤怠管理システム「タッチオンタイム」を導入したいという説明を行う。

2022/12/07 翌日に団体交渉を行う。前日に説明された勤怠管理システムについて「予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申入れ」を行う。組合からの申し入れをまったく取り上げず、一方的に新提案を行うことを非難し、文書での回答を求めた。

2023/01/31 使用者側からの回答「予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れに関する回答書」(上述)

再録 2023/01/31 回答書

都文大総収第519号

令和5年1月31日

公立大学法人都留文科大学教職員組合

執行委員長 前田 昭彦 殿

公立大学法人 都留文科大学

理事長 山 下 誠

予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れに関する回答書

2022年12月7日付、予備交渉議題「教職員の労働時間の把握について」の組合側の見解と申し入れについて、下記のとおり回答いたします。

記

労働時間の把握は、過重労働を防止するなど職員の健康管理重視の観点から労働安全衛生法が改正され、裁量労働制が適用される人も含め、すべての職員の労働時間の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するよう義務付けられたものであり、本学においても当然実施をしなければならないものであります。

改正法の趣旨、要請に照らせば労働時間の把握は、実際の勤務実態を正確に把握しなければならないものであり、出校日であるか否かにかかわらず実際の勤務状況が正しく把握できる方式で行う必要があると考えております。

一方で、労働時間の把握にあたって使用者、労働者双方に多大な事務負担や事務処理ミスが生ずることは避けなければならないこと、また労働省令も労働時間の把握に客観的な方法その他適切な方法によることを求めていることから、勤怠管理システムの導入を先に提案したものであります。

なお、勤怠管理システムの導入については、令和5年4月からの運用を予定しております。

当分の間は、専任教員で勤怠管理システムの利用ではなくエクセルシートを使用したい方は、基準となる提出様式を示しますので、勤務の実績を各自で作成し毎月提出していただくことも可としたいと考えております。

また、職員及び非常勤講師については勤怠管理システムにより勤務時間の把握を行います。(専任教員の中で勤怠管理システムの利用を希望する場合はシステムにより把握を致します。)

休日における研究、教育業務にあたった場合、他の日を代休とすることは基本的に問題ないと考えますが、休日の勤務について指示、命令があるなどの前提が必要だと認識しています。

以上、よろしくお願いいたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

都留文科大学教職員組合ニュース

2023年02月08日発行 第07号

発行人:前田昭彦

編集人:山本芳美

https://union-tsuru.org/

───────────────────────────────────